작년 동남아 관광객 비중, 中관광객의 9배… 달라진 명동 풍경

싱가포르 손님 맞는 외국인 노점상 - 2일 오후 서울 중구 명동에 있는 한 노점에서 싱가포르에서 온 한 관광객이 주문한 꼬치를 받고 있다. 이 노점은 ‘할랄’ 인증 마크를 붙인 채 무슬림인 우즈베키스탄인을 고용해 양꼬치를 팔고 있다. /고운호 기자

지난달 30일 오후 4시쯤 찾아간 서울 중구 명동의 중심가. 쇼핑몰 밀리오레로부터 명동예술극장에 이르는 약 300m 길이의 이 거리에는 닭꼬치와 호떡, 군밤 등 각양각색의 간식거리를 파는 노점 24곳이 영업 중이었다. 이 중 7곳은 눈에 잘 띄는 곳에 ‘할랄(Halal)’ 인증 마크를 내건 채였다. ‘할랄’은 아랍어로 ‘허용된 것’이란 뜻으로, ‘할랄 식품’은 이슬람 율법에 따라 이슬람교도(무슬림)가 먹어도 되는 식품을 뜻한다.

물론 상당수 노점의 할랄 마크는 정식 인증을 받은 것은 아니다. 본래 정식 할랄 인증을 받기 위해선 이슬람 관계 기관에서 요구하는 특별한 도축 과정 등 엄격한 인증 절차를 거쳐야 한다. 노점들은 “무슬림 동남아 관광객을 잡으려 ‘돼지고기를 안 썼다’는 취지를 담은 것”이라고 했다.

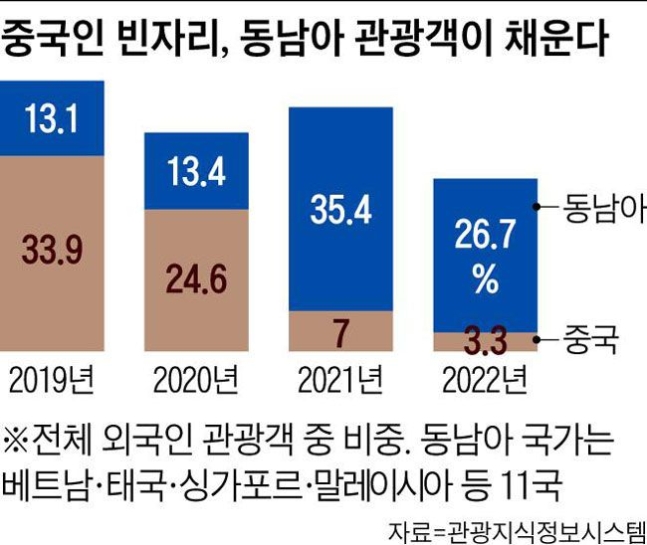

코로나 사태 이전까지 명동을 먹여 살리는 것은 ‘유커’(중국인 관광객)였다. 하지만 최근 명동의 풍경이 변하고 있다. 동남아시아 관광객들이 코로나로 사라진 유커의 빈자리를 채우고 있는 것이다. 한국을 찾는 전체 외국인 관광객 숫자는 작년 약 200만명으로, 코로나 이전인 2019년(약 1443만)에 비하면 턱없이 적다. 하지만 관광객 비율만 따지면 중국 관광객은 2019년 전체의 약 33.9%에서 작년 3.3%로 줄어들었는데, 동남아 관광객은 같은 기간 13.1%에서 26.7%까지 늘었다. 중국은 코로나 사태가 심각한 반면, 다른 나라는 일상 회복이 더 빨리 진행된 여파다.

명동에서 닭꼬치를 파는 노점상 박모(43)씨는 작년 말부터 할랄 마크를 앞세우고 있다. 그는 “동남아에서 오신 분들이 크게 늘었는데, 인도네시아·말레이시아 사람 중에는 무슬림이 많다고 해서 할랄 마크를 달았다”고 했다. 아예 무슬림을 고용한 곳도 있다. 우즈베키스탄에서 온 무슬림 무라드(51)씨는 작년 가을부터 명동에서 양꼬치를 파는 아르바이트를 한다. 그는 “한국인이 파는 것보다, 내가 직접 할랄 음식을 팔면 같은 무슬림들에게 더 인기가 있다”고 했다. 또 이날 둘러본 여러 노점에는 ‘군밤’ ‘옥수수’ 등의 한국어를 영어나 중국어는 물론, 태국어나 베트남어로도 함께 번역해 둔 간판도 여럿 보였다.

동남아 관광객들 사이에서 소문난 한식당도 하나둘 나오고 있다. 이날 오후 6시 명동의 한 한식당은 7개 테이블 모두가 동남아 관광객들로 채워져 있었다. 이 식당은 한식을 이슬람 율법에 따라 도축한 할랄식으로 제공하는 것으로 유명해졌다고 한다. 이날 이 식당을 찾은 무슬림인 인도네시아인 수푸리야디(27)씨는 “드라마를 보며 관심이 생겼지만 한국에 처음 오는 거라 음식에 대한 걱정이 컸는데, 할랄식 한식이 있어 안심이 됐다”고 했다.

명동의 여러 상점에서도 변화를 체감하고 있었다. 명동 화장품 가게 직원인 민채원(34)씨는 “외국인 손님이 하루에 30명 정도 물건을 사가는데 이 중 70~80%가 동남아 손님”이라고 했다. 액세서리 가게 직원 최창수(23)씨는 “코로나 전에는 중국인 손님이 대부분이었는데, 지금은 동남아 관광객이 하루에 50명 넘게 찾아와 전체 손님의 절반이 넘는다”고 말했다. 닭갈비집 사장 김용환(42)씨는 “동남아 무슬림들은 닭갈비 대신 주로 해물볶음밥과 어묵탕, 파전 등을 시켜먹는다”면서 “동남아 등 외국인 관광객 덕분에 코로나 이전의 60% 정도는 매출이 회복됐다”고 했다.

거리에서 동남아 국가 언어를 외치는 상인들도 보인다. 유커가 많을 때 중국말을 하는 점원을 거리에 세워 호객했던 것과 비슷한 현상이다. 거리에서 회오리감자를 파는 김모(35)씨는 동남아 국가 관광객으로 보이는 사람들을 보면 각 국의 인사말을 외친다. 그는 “히잡을 쓰고 있으면 ‘앗살람 알라이쿰’, 태국인이면 ‘사와디캅’, 베트남인이면 ‘신짜오’를 외친다”며 “동남아 관광객들 반응이 무척 좋다”고 말했다. 명동 노점상 연합회 ‘명동복지회’ 총무 이강수(50)씨는 “태국어와 인도네시아어 등 기본적인 수준의 동남아 회화를 구사하는 가게 주인들도 생기고 있다”고 전했다.

조선일보

200만원짜리 의자 쫙 깔렸다…판교 발칵 뒤집은 '샐러리맨 천...

200만원짜리 의자 쫙 깔렸다…판교 발칵 뒤집은 '샐러리맨 천...

처음 산 복권이 447억원…18살 당첨자의 계획은

처음 산 복권이 447억원…18살 당첨자의 계획은